Nele

Ich reckte den Hals, um zu sehen, wie die Wolken vor dem kleinen Fenster waberten, als wären sie Lebewesen. Leider hatte ich so kurzfristig keinen Fensterplatz mehr bekommen. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr in einem Flugzeug gesessen. Ganze fünf Jahre. Das hatten Anton und ich vor zwei Tagen herausgefunden.

Der Arme hatte mich wieder aufrichten müssen, nachdem von mir nur ein Häuflein Elend aus der Universität nach Hause gekrochen kam. Ich durfte nicht schon wieder an das Gespräch mit Frau Gunnich denken. Jedes Mal schossen mir erneut die Tränen in die Augen und in meinem Magen ballte sich eine maßlose Wut. Ich biss die Zähne aufeinander und fingerte an meinem Gurt herum. Es ärgerte mich, dass mir das Ganze so viel ausmachte. „Was soll’s“, könnte man doch sagen. Mir war schon klar, dass ich den Job als Sekretärin nicht ewig machen würde. Und die Dissertation? Zur Hölle damit! Die würde mir im Berufsleben sowieso nichts bringen – außer ich würde eine akademische Laufbahn einschlagen. Und das war von vornherein ein Kampf auf verlorenem Posten: Mir war bewusst, dass es sehr wenige Stellen gab, die von nimmermüden Profs wie Herrn und Frau Gunnich besetzt gehalten wurden. Aber dennoch, das musste ich mir jetzt eingestehen, gab es da eine kleine Stimme ganz hinten in meinem Kopf, die sich von Anfang an gefragt hatte: „Warum sollte nicht ich Professorin werden?“ Irgendwer musste es ja schließlich machen.

Frau Gunnich hatte den Realitäts-Check geliefert: Vergiss es! Offensichtlich war ich einfach nicht gut genug. Hatte nicht genügend Interesse an der Wissenschaft. Und mit Kind konnte ich es sowieso vergessen. Schluss. Punkt. Um. Als hätten Frau Gunnichs eigene Sätze nicht ausgereicht, schwirrten mir seitdem weitere durchs Hirn: Mit Kind kann ich eh nicht die nötige Konzentration aufbringen. Kein Wunder, dass mich bisher keine Stiftung wollte. Wieso habe ich eigentlich die letzten Jahre an eine Frau vergeudet, die mich so sieht? Ich ballte die Fäuste. Nicht. Dran. Denken. Das war doch der Plan. Mich abzulenken.

Es war Antons Idee gewesen. Ich hatte in einem Nebensatz fallen lassen, dass ich große Lust hatte, es Emma gleichzutun und einfach nach Irland abzuhauen. Und er meinte: „Nimm dir doch einfach Urlaub über das verlängerte Wochenende und besuch sie. Ich nehm’ die Kleine. Kein Problem.“ Es tat mir weh, dass jetzt Anton ausbaden musste, wofür er rein gar nichts konnte. Wegen meines spontanen Kurztrips über den Ersten Mai musste er sein Basketball-Training absagen. Außerdem wusste ich genau, wie sehr es schlauchte, wenn man Freja den ganzen Tag betreuen musste. Geschweige denn vier volle Tage!

In Dosen war sie wunderbar. Aber ihr Geturne und Gequake zerrte sehr schnell an den Nerven und bald an den Reserven. Es war unmöglich, dass sie einem mal fünf Minuten Zeit gab, sich zu sammeln. Das verstand eine fast Dreijährige nun mal nicht. Im Gegenteil. Bei derlei Wünschen stieg in der Regel der Nervfaktor exponentiell an. („Nein, Mama! Nicht die Augen zumachen! Du darfst jetzt nicht schlafen! Mama! MAMA! Ich will mit dir spiiieeeleeeen!!!“) Ich schüttelte mich und bedauerte erneut Anton, der sich der Aufgabe tapfer gestellt hatte. Weder seine Eltern, noch mein Papa waren an diesem Wochenende da und konnten mal zwei Stunden aushelfen. Pech gehabt.

Das letzte Mal, vor fünf Jahren, war ich auch nach Irland geflogen, sinnierte ich. Aus dem gleichen Grund: um Emma zu besuchen. Damals hatte ich sie auch sehr beneidet für den Mut, einfach eine Auszeit vom Uni-Alltag zu nehmen und ins Ausland zu gehen. Ich hatte zwar auch mit dem Gedanken gespielt, mich aber nicht dazu durchringen können. Und dann war die Frist abgelaufen. Irgendwie hatte ich mich davor gedrückt, mich und Anton einer solchen Distanz auszusetzen. Wir führten ja ohnehin schon über Jahre eine Wochenend-Beziehung. Dazu kam… ja was eigentlich. Mangelnder Mut? Angst vor Veränderung? Fehlendes Interesse? Manchmal ertappte ich mich dabei, dass mich andere Orte, Länder, Kontinente weniger reizten als das bei Gleichaltrigen üblich war. Ich war nicht bereit, dafür den mir bekannten und angenehmen Status Quo aufs Spiel zu setzen. Wofür auch? Was war denn so viel besser anderswo?

Scheinbar hatte sich auch bei Emma die anfängliche Euphorie etwas gelegt. Und wenn ich mir anschaute, wie Emma jetzt mit Ciarán und Alexander jonglierte, war ich wirklich froh, dass ich Anton hatte. Das musste super anstrengend sein, wenn man so ungebunden war. Wenn man ständig entscheiden musste, wie es weitergehen sollte. Ich hatte ein Zuhause. Auch wenn das mit der Uni gerade den Bach runterging: einige Konstanten in meinem Leben waren mittlerweile unerschütterlich. Das ersparte mir schon eine Menge. Emma wusste ja nicht einmal, wohin sie als nächstes gehen würde. Und wie lange. In die WG in Erlangen hatte sich mittlerweile ein Zweitsemester eingenistet, der sicher keine Anstalten machen würde, schnell wieder auszuziehen. Schließlich war die Wohnsituation in Erlangen wie immer angespannt. Die WG war in Top-Lage – von den Eins-A-Mitbewohnerinnen mal ganz abgesehen, die wohl auch ganz angetan waren von ihrem Neuzugang.

Das Flugzeug flog eine Kurve und legte sich sanft zur Seite. Dabei fiel die Sonne durch die gegenüberliegende Sichtluke auf mein Gesicht. Ich ergab mich einen Moment dem Gefühl zu schweben. Reisen hatte schon etwas. Keine Frage. Dieses Kitzeln im Bauch, voller Erwartung. Und die angenehme Vorstellung, die nächsten Tage keine Pflichten zu haben. Keine Pflichten! Wow. Wann hatte ich das das letzte Mal? Ich konnte mich wahrlich nicht erinnern. Anton hatte Recht – es wurde Zeit, dass ich mal rauskam.

Emma

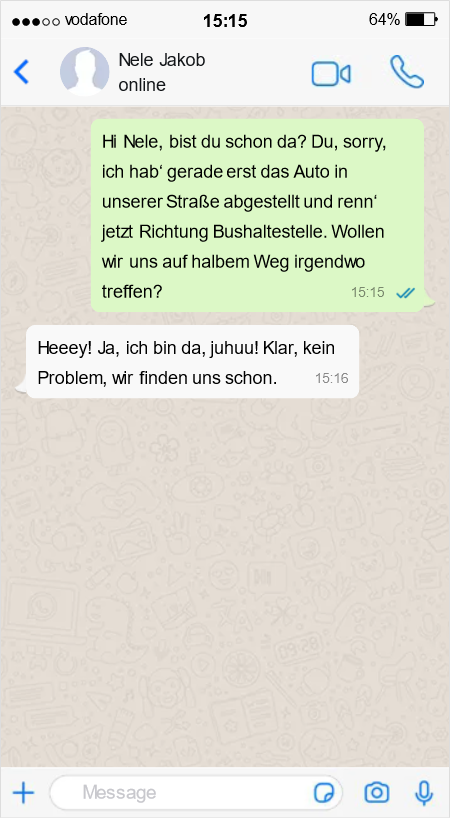

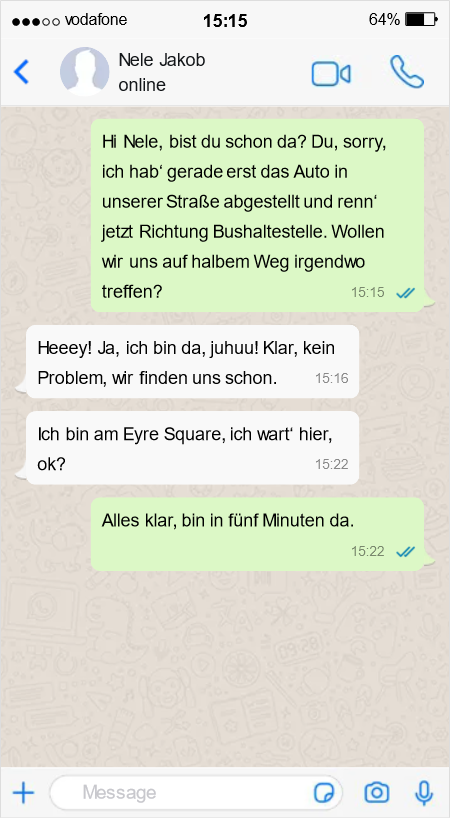

Mit einem erleichterten Schnauben parkte ich den gemieteten Opel Corsa in einer Seitenstraße im hippen Westend Galways. Linksverkehr war einfach immer ein bisschen anstrengend am Anfang. Ich schloss den Wagen ab und sah mich um. Irgendwo hier musste unser Airbnb sein. Ein „Cozy Large Double Room In The Most Exciting Neighborhood of Town” wie das Inserat der privaten Unterkunft versprach. Während ich die Hausnummern der St. Joseph’s Avenue abscannte und mich wunderte, wie man eine derart schmale, unscheinbare Straße als „Avenue“ bezeichnen konnte, zückte ich mein Handy. „Shit, schon so spät“, entfuhr es mir. Viertel nach drei. Neles Bus würde theoretisch genau jetzt aus Dublin ankommen und ich hatte versprochen, sie am Busbahnhof in Empfang zu nehmen. Das Airbnb würde warten müssen. Ich machte auf dem Absatz kehrt und eilte in Richtung Stadtzentrum. Im Gehen ließ ich die Finger wie automatisiert über den Touchscreen tanzen.

Im letzten Moment wich ich einer älteren Dame aus, die ich in bester ‚Smombie‘-Manier fast über den Haufen gerannt hätte. Sie sah mich strafend an. ‘Könnt ihr jungen Leute nicht mal fünf Minuten nicht aufs Handy starren‘, schien ihr Blick zu sagen. Ich lächelte entschuldigend. Sie hatte ja Recht. Reumütig steckte ich das Telefon in meine Handtasche und eilte mit großen Schritten dem salzigen Küstengeruch von Galway nach. Die bunten Holzfronten der lose aneinandergereihten Cafés und Pubs wirkten vertraut, obwohl ich diese Ecke der Stadt erst kurz vor meiner Abfahrt nach Kerry entdeckt hatte. Sie markierten den Beginn meiner Reise, hier hatte ich mein anfängliches Heimweh in Red Ale ertränkt, einen ersten Tagebucheintrag verfasst und Eselsohren in meinen Reiseführer geknickt.

Als ich den schmalen Flussarm erreichte, der sich von der Mündung des Corrib aus wie ein Abtrünniger verselbstständigte als wollte er sich über den wohl kürzesten Fluss Irlands lustig machen bevor er sich nach einem ausladenden Bogen doch wieder in den Strom eingliederte, ließ ich von meinem Stechschritt ab. Ich zog am Salt House vorbei, wo sich in wenigen Stunden Galways Berufstätige zu einem Feierabendbier zusammenrotten würden, und gelangte schließlich zu der Brücke, die das Westend mit dem Stadtzentrum verband. Ich ließ den Blick am Claddagh Quay entlangschweifen, der sich an der breiten Flussmündung entlang zog und wo sich ein paar Studentengrüppchen in der blassen Sommersonne fläzten. Über ihnen drehten unzählige Möwen ihre Kreise und jaulten ihre Klagerufe in den blauen Atlantikhimmel. Ich mochte Galway, das sich mit dem rauhbeinigen Augenzwinkern einer irischen Küstenstadt so jung und hip in Szene setzte.

Ein leises Brummen in meiner Handtasche erinnerte mich daran, dass ich es eigentlich eilig hatte. Während ich die kopfsteingepflasterte Quay Street hinaufstolperte, bewies ich, dass ich aus meinem Fast-Zusammenstoß mit der Dame im Westend nichts gelernt hatte und entsperrte wieder im Gehen mein Handy. Nele.

Ich hob den Blick und schlängelte mich durch das kleine Publikum eines Gitarristen, der vor einem Souvenirshop voller Pullis aus echter Ayran Island-Wolle, Leprechaun-Kühlschrankmagneten und Guinness-T-Shirts inbrünstig seine Version von ‚Whiskey in the Jar‘ zum Besten gab. Die Quay Street war das touristische Epizentrum Galways. Hier drängte sich die Pubs im Schulterschluss und balgten sich mit mehr oder weniger lustigen Sprüchen, mühevoll mit Kreide auf große Tafeln gemalt, um die Aufmerksamkeit der Gäste aus aller Welt. „All children left unattended will be given an espresso & a free kitten” las ich zwischen den rot eingerahmten Fenstern des ‚Fat Freddy’s‘ und lachte unweigerlich auf. Ich mochte Galway, selbst hier, wo sich Irland selbst inszenierte und zum Land der ausgelassenen Trinkkultur und Wollsweater stilisierte. Die Quay Street lieferte, was Tripadvisor versprach.

Während die fast übertrieben irisch anmutenden, bunten Häuserfronten langsam der Globalisierung in Form von H&M, Zara und Co. Platz machten, verfluchte ich mein schlechtes Zeitmanagement. Ich freute mich riesig, dass Nele gekommen war. Angekündigt hatte sie es ja, aber geglaubt hatte ich ihr nicht. Es war das immer gleiche Phänomen, wenn man anderen von einem geplanten längeren Auslandsaufenthalt berichtete: Das Gegenüber bekam leuchtende Augen und sah sich schon im jeweiligen Land residieren, ganz umsonst und mit persönlichem Tourguide. ‚Ich komm‘ dich besuchen‘ war wohl die häufigste Reaktion, die ich auf meine Pläne bekommen hatte – egal, wie nahe oder eben nicht mir der oder die jeweilige Gesprächspartner*in stand. Ich lächelte dann freundlich und nickte. ‚Jaja, machst du eh nicht.‘.

Aber Nele hatte Wort gehalten. Die unwahrscheinliche Nele, die sich loseisen musste von Kind und Heim und Job. Ich hatte mir ausgemalt, wie ich dastehen würde, wenn der Bus aus Dublin um die Ecke bog, wie ich überschwänglich winken würde und wie wir uns schließlich herzlich in die Arme fallen würden. Eine wunderbare Szene, vereitelt durch einen Stau, der mir noch unwahrscheinlicher vorkam als Neles Besuch. In einem winzigen Dorf namens Adare war ich steckengeblieben. Gefühlt die einzige Ampel zwischen Killarney und Limerick machte den Ort zum Nadelöhr. Ich hatte mich nicht einmal aufregen können, dass ich mich verspäten würde, so baff war ich gewesen.

Kopfschüttelnd zog ich mein Handy wieder aus der Tasche und prüfte, ob Nele nochmal geschrieben hatte. Scheinbar nicht. Um sicher zu gehen, öffnete ich Whatsapp – die Nachrichtenanzeige der App spinnte manchmal. Ein paar Zeilen unter Neles Chat blieb mein Blick an Alexanders Profilbild hängen. Es hatte sich geändert. Ich zögerte. Waren das zwei Leute auf dem Foto? Ich beschloss, dass mich das nichts anging und spurtete weiter die Fußgängerzone entlang. Kurz bevor ich den Eyre Square erreichen und damit auf Nele treffen würde, hielt ich es doch nicht mehr aus. Zum gefühlt 34. Mal innerhalb der letzten zehn Minuten kramte ich mein Handy aus den erstaunlichen Tiefen meiner kleinen Lederhandtasche, öffnete den Messenger und tippte auf Alexanders Bild. Es breitete sich über meinen Bildschirm aus und präsentierte damit das volle Ausmaß des Unerwarteten: Alexander, strahlend von einem Ohr zum anderen und Arm in Arm mit einer beeindruckend schönen Frau, die ihm einen innigen Kuss auf die Wange gab. Mit geschlossenen Augen. So sehr ich mich bemühte, das sah verdammt nochmal nicht nach Freundschaft aus.

Ich spürte wie meine Körperfunktionen herunterfuhren und blieb resigniert stehen. Ich starrte auf das Foto. Alexander hatte eine Andere. Der Alexander, zu dem ich auf einer Ebene, die sich jetzt erst offenbarte, zurückwollte. Mein Hintertürchen in mein altes Leben fiel krachend zu, während Alexanders Offenbarung eines glücklichen Neuanfangs vor meinen Augen verschwamm. „Emma!! Da bist du ja!!“, hörte ich durch meinen Tränenstau eine vertraute Stimme. Nele. Ich wischte Whatsapp bei Seite, verzog die Mundwinkel zu einem Strahlen und lief ihr entgegen. Da war sie ja.

Nele

Emma war braungebrannt. Nein, nicht wie Tourist*innen, die sich zwei Wochen auf Mallorca in der Gluthitze gebraten hatten. Zum einen war die klägliche Sonne Irlands zu so einer Farbe vermutlich schlicht nicht in der Lage und zum anderen würde sich Emmas aktueller Hautton nicht nach ein paar Tagen ohne Sonnencreme in kleinen Röllchen runterschuppen. Nein, Emma war wettergegerbt. Wie es nur jemand sein konnte, der über Wochen und Wochen sehr viel Zeit an der frischen Luft verbracht hatte. Sie roch nach Salz, wie alles in Galway, Seife, Wind und leicht streng nach Schafswolle, was wohl an ihrem übergroßen Wollpullover lag. Kurzum: sie roch fantastisch. Ich strahlte sie an, blinzelte in der unerwarteten Sonne und ließ das Städtchen auf mich wirken. So hatte ich mir das vorgestellt!

„Wo geht man denn hier einen trinken? Komm, ich lad dich ein“, sagte ich überschwänglich und hakte mich bei Emma unter. Wir spazierten an einer Menge hübscher Caféfronten vorbei, während Emma mir erklärte, welche Läden in irgendwelchen Folkliedern besungen wurden. Wir schlängelten uns zwischen Tourist*innen und Einheimischen durch und ich unterdrückte den Impuls, ständig mein Handy zu zücken und von jeder einzelnen bunten Shopfront ein Erinnerungsfoto abzuspeichern. Ich hatte Sendepause. Endlich mal. Ich sog den scharfen Fischgeruch ein und genoss eine Weile unser zielloses Schlendern.

Irgendwann lichtete sich der Trubel ein wenig und wir kamen in eine etwas ruhigere Gegend. Neben einen Take-Away und einer Gaybar reihten sich hier ein Yogastudio und ein Waschsalon in das Stadtbild ein. „Und hier hab’ ich mich mal fürchterlich betrunken. Weißt du noch – ich hab’ dir ne Voicemail geschickt.“ Emma deutete auf einen unscheinbaren Pub mit dunkelroter Holzverschalung. In zwei Pflanzschalen baumelten etwas traurige Geranien rechts und links von einem Schild, das in großen geschwungenen Lettern den Namen des Pubs verkündete: The Blind Spot. Sehr treffend. Neben der verspielten und etwas Hipster-mäßigen Deko der anderen Läden trat der Pub so weit zurück, dass ich ihn andernfalls wahrscheinlich komplett übersehen hätte. „Perfekt!“ Ich zog Emma in Richtung der dunklen Eingangstür.

Drinnen war es schummrig und roch dezent nach Bier. Wir ließen uns auf zwei gegenüberliegende Lederbänke plumpsen und lehnten uns an die Holzwände, die unseren Tisch von den anderen trennte. Der Pub war beinahe komplett leer. Ich schob die Karte zur Seite. „Was trinkt man hier? Smithwicks? Willst du auch was essen?“ Ich erinnerte mich plötzlich sehr lebhaft an das letzte Mal, als ich in Irland essen gegangen war. „Meinst du, es gibt hier Seafood Chowder?“ Mit neuem Interesse wandte ich mich der Karte zu.

Emma

Verstohlen linste ich über den Rand meiner laminierten Speisekarte zu Nele hinüber. Mit zusammengezogenen Augenbrauen studierte sie die klägliche Auswahl von fünf Tagesgerichten, die handschriftlich auf fleckige Zettel gekritzelt im Umschlag der Karten steckten. The Blind Spot war nicht gerade für seine exquisiten Speisen bekannt. Auf den ersten Blick wirkte Nele einfach nur glücklich, mal wieder Urlaub zu haben. Je eingängiger ich sie musterte, desto mehr Details deuteten jedoch noch etwas anderes an. Sie hatte leichte Schatten unter den Augen, ihre Mundwinkel wirkten ungewöhnlich angespannt und sie war bleich. Jetzt, im Sommer! Die Nele, die sich bei den ersten warmen Frühlingsstrahlen in den Bikini warf und es stundenlang in der prallen Sonne aushielt. Die jede freie Minute draußen verbrachte, entweder mit Freja auf dem Spielplatz oder beim Laufen oder Wandern.

„Och, kein Seafood Chowder… naja, dann nehm‘ ich halt Fish and Chips!“, jubilierte sie einen Tick zu aufgekratzt. Ich legte meine Speisekarte auf der Tischplatte ab und lächelte sie an. „Nele? Wie geht’s dir denn?“ Sie runzelte irritiert die Stirn, vermied aber meinen Blick. Stattdessen sah sie durch die milchigen Fensterscheiben nach draußen und beobachtete einen Moment lang die vereinzelten schemenhaften Gestalten, die auf der anderen Seite vorbeihuschten. „Was meinst du? Super geht’s mir, ich hab‘ schließlich Urlaub!“ Damit schaffte sie es, sich ein ehrliches Grinsen übers Gesicht zu ziehen und mir in die Augen zu sehen. Ich legte den Kopf fragend zur Seite: „Ich meine nur, ich hab‘ den Eindruck, dass du ziemlich mitgenommen wirkst.“ Sie zuckte die Schultern. „Naja, die Arbeit lief schon außergewöhnlich beschissen in letzter Zeit. Und Freja ist nur noch trotzig. Klar ist das anstrengend.“ Das geballte Leid junger, berufstätiger Mütter heruntergebrochen auf drei nüchterne Sätze.

Nele beeindruckte mich immer wieder mit ihrer Art, mit Problemen umzugehen. Sie jammerte nicht, sie suhlte sich nicht in Selbstmitleid – ‚So wie ich‘, schoss es mir durch den Kopf – , sondern packte die Welt beim Schopf und machte sie sich passend. Als damals ihre Mutter gestorben war, war sie die einzige in der Familie gewesen, die für die Übernahme des Hauses infrage kam. Also zog sie ein, später kam Anton dazu und jetzt war es ihr gemeinsames Familiendomizil. „Es muss ja weitergehen“, hatte sie damals gesagt, mit demselben Schulterzucken. Ich beschloss, das Thema erstmal gut sein zu lassen. Sollte sie ruhig erst einmal ankommen und sich von der ausgelassen-fröhlichen Atmosphäre Galways mitreißen lassen. Ich ging zur Bar und bestellte uns zwei Bier. „Ach, und zweimal Fish and Chips. Sorry!“, rief ich dem beleibten Barkeeper nach. „Sure, luv, that’s grand“, murmelte er im Gehen.

Als ich mich umdrehte und mich im Dämmerlicht des Pubs nach unserem Platz umsah, war Nele weg. Toilette wahrscheinlich. Ich ging in unsere Ecke, zwängte mich wieder auf die schmale Bank und fischte mein Handy aus der Handtasche. Schon wieder. Ich rief einmal mehr Alexanders Profilbild auf und studierte es eingängig. Die beiden waren ein Paar, eindeutig. Ich seufzte. Verblendet wie ich war hatte ich mir eingeredet, dass der wenige Kontakt zu Alex eine Art Anker gewesen war. Ein Orientierungspunkt für meine weitere Reiseplanung. Oder auch Rückkehrplanung. Pustekuchen. Vor meinem inneren Auge tat sich ein Abgrund an Möglichkeiten auf, der mir die Kehle zuschnürte. Vogelfrei und verloren zugleich – ich war wieder am Ausgangspunkt meiner Irlandzeit angekommen.

Nele

„Godless. Diese Serie, ich sag’s dir“, ich fuchtelte so engagiert mit meinem vollen Pint herum, dass es ein wenig überschwappte. „Ich war so sauer, dass am Ende der Showdown zwischen diesen beiden Typen stattgefunden hat.“ Ich setzte mein Pint ab und mimte mit meinen Händen Revolver. „Piu! Piu! So ein Klischee! Dabei soll Godless der erste weibliche Western sein, starke Frauen und so weiter. Und dann entscheiden doch die Männer am Schluss unter sich, wer gewinnt: der ,Böse’ oder der ‚Gute’. Der dann nach siegreichem Duell auch noch schmalzig in den pinken Sonnenuntergang reitet. Da hätt’ ich fast gekotzt, ehrlich!“ Ich nahm einen beherzten Schluck Pale Ale. Emma nickte zustimmend und prostete mir zu. „Das hatten wir doch auch damals in Medienwissenschaft, weißt du noch“, sinnierte sie. „Dass Männer häufiger die Handlung dominieren und Frauen eher passiv sind…“ „Ja genau“, unterbrach ich sie. „Man hätte eigentlich alle Frauen aus der Serie rausschneiden können und die Handlung wäre fast dieselbe. So ätzend.“ Emma hob ihr Glas. Wir stießen an und tranken.

Mittlerweile hatte Emma mich in eine etwas coolere Bar im ‚Westend’ Galways gelotst. Hier saß man auf niedrigen Hockern und Sesseln und konnte neben den üblichen Stouts und Ales auch diverse Sorten Gin Tonic und Moskow Mule bestellen. Oma-Lampen aus den Fünfzigern bissen sich herrlich mit bunten Teppichen, die überall verteilt lagen. Ebenso wie mit den verschieden großen Bilderrahmen, die bunt zusammen gewürfelt jeden Quadratzentimeter Wand bedeckten. Aus den Lautsprechern quoll eine Mischung aus Swing und Elektropop. Emma und ich mussten uns tief über die Weinkiste beugen, die als Tisch zwischen uns stand, um einander zu verstehen.

Ich schüttelte den Kopf und versuchte meine Gedanken zu kontrollieren. Beim Thema Gendergerechtigkeit drohten mir regelmäßig die Pferde durchzugehen. „Das ist so krass. Bei uns an der Uni ist jetzt schon die Nächste in Elternzeit gegangen. Was meinst du, wie lange?“ Ich ob fragend die Brauen. Emma seufzte. „Ein Jahr?“ „Drei! Drei volle Jahre! Und die Begründung fand ich am geilsten: ‚Ja, mein Mann verdient nun mal besser.’ Klar, daran ändert sich natürlich auch nichts, wenn die Frauen reihenweise den Job hinschmeißen.“ Ich nahm empört einen weiteren Schluck. „Mit Steuerklassen und Ehegatten-Splitting brauch ich ja jetzt nicht schon wieder anzufangen – das hab’ ich dir ja oft genug an den Kopf gequatscht. Aber echt, das ist eine Enteignung von Frauen. Da werden Frauen einfach gezielt von Männern abhängig gemacht. Ich find das krass. Vor allem auch unter Akademikerinnen wie uns.“

Emma nickte. „Ja, deine Professorin ist ja das beste Beispiel, dass die Genderklischees nicht zuletzt von Frauen aufrechterhalten werden.“ Ich spürte schon wieder diesen heißen Ball in der Magengegend. „Absolut!“, pflichtete ich ihr bei. „Aber das ist ja eh das Geilste: Die kinderlose, reiche Akademikerin denkt natürlich, sie weiß, wie das als Mami so ist. Schluss mit der Karriere. Bis zur unbefristeten Sekretärinnen-Stelle und nicht weiter.“ Emma legte mir tröstend die Hand auf den Arm. „Lass dich von der nicht kleinkriegen. Du kannst dir auch nen anderen Prof suchen, wenn du weiter machen willst mit deiner Diss. Ich fand das ziemlich gut, was ich gelesen hab’.“ Ich sah sie zweifelnd an. „Echt?“ „Ja, echt. Ok, es war schon ziemlich verkopft das Ganze, aber hey: soll ja auch ne Doktorarbeit sein.“ Sie zwinkerte mir zu. Ich streckte die Zunge raus und wir prosteten uns erneut zu.

„Aber echt, ey. Mich nervt das so, dass mich niemand ernst nimmt. Das ist ja nicht nur Frau Gunnich. Ich hab’ das Gefühl, dass mich jeder nur als Mami sieht. Ich hasse das. Andere Mamis sind am schlimmsten! Da gibt’s so viele, die bestätigen das Klischee. Gerade bei uns in Neuenheim.“ Ich schüttelte den Kopf. „Da geht es dann darum, dass man Wollseide-Kleidung für den verzogenen Nachwuchs kauft, oder die nur Sesam-Dinkelkekse knabbern dürfen. Und die nennen sich dann alternativ.“ Emma schlug sich die Hand gegen die Stirn. „Ja, das ist geil. Und dann kutschieren ihre Bälger mit dem SUV in den Waldkindergarten.“ „Genau, genau!“ jubilierte ich. „Das ist so verlogen! Die Mamis hocken dann im ‚Elterncafé’ rum – ich wette, da geht nie ein Kerl hin – und gehen zum Babyschwimmen oder Kinderturnen oder dem ganzen Quatsch. ‚Ich bin so froh, wenn ich August mal abgeben kann. Dann kann ich endlich in Ruhe einkaufen gehen und den Haushalt machen.’ Vielen Dank für zweihundert Jahre Emanzipationsgeschichte.“

Emma kicherte in ihr Smithwicks. Ich drehte den schal gewordenen Bodensatz meines Ales hin und her. „Und das Schlimme ist, dass ich mich jetzt wie eine Versagerin fühle. Nach dem Motto: Siehste, klappt halt nicht als Mami.“ Ich nahm bitter den letzten Schluck. „Ohne Freja wär’ ich jetzt wahrscheinlich auch ganz woanders. Ich hätte diesen Uni-Job erst gar nicht angenommen.“ Emma verzog den Mund. Es entstand eine unangenehme Pause, in der sie an ihrem Bierdeckel herumspielte. „Tja, dann wärst du jetzt vielleicht da, wo ich jetzt bin. Yay!“ Wir blickten uns einen Moment über unsere Gläser an, während ich erfolglos versuchte, mich in Emmas Rolle zu versetzen. „Wir brauchen mehr Alkohol“, murmelte ich und stand leicht schwankend auf.

Emma

Eine tiefe Zornesfalte hatte sich auf Neles Stirn gebildet. Ich konnte zusehen wie sie sich in Rage redete. Immer wieder verzog sie ärgerlich das Gesicht und spuckte mir Wörter wie ‚Ehegattensplitting‘, ‚Steuerklassen‘ und ‚Elternzeit‘ entgegen. Ich nickte in regelmäßigen Abständen, um meine Zustimmung zu signalisieren, versuchte es hier und da mit einem kleinen Einwurf – immer in der Hoffnung, in die richtige Kerbe zu schlagen. Ihre Wut war nachvollziehbar, sie wuchtete all die Zeitungsartikel, Talk-Runden und Fernsehbeiträge, die das Thema Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen in Deutschland immer wieder beackerten, in die Realität. Das passierte wirklich und es konnte – und würde höchstwahrscheinlich – auch mir einmal passieren. Und doch fühlte ich mich als würde ich ein Fußballspiel schauen, während ich meiner Freundin lauschte. Ich saß auf der Tribüne und sah mir ihre Kämpfe unten auf dem Platz aus der Ferne an, erlebte ihre Emotionen und verstand theoretisch, woher diese kamen. Die Spielregeln durchblickte ich jedoch nicht.

Da saßen wir: zwei Frauen, gleiches Alter, gleiche Bildung, gleiches Bier – und doch Welten voneinander entfernt. Während Nele aufgebracht nach Luft schnappte und ihre Tirade fortsetzte, fühlte ich mich um Jahre in meiner Entwicklung zurückgeworfen. Wie ich mir über ein paar belanglosen WhatsApp-Nachrichten eingeredet hatte, dass Alexander wieder mit mir zusammenkommen wollte. Albern. Wie ich jetzt schmollte wie ein kleines Kind, das seinen Teddybären verloren hat, weil diese Illusion geplatzt war. Und wie ich arbeits-, wohnungs- und vor allem ziellos durch die Gegend eierte – ohne Plan, ohne Perspektive, ohne höheren Grund. Vollkommen lächerlich. „Werd‘ erwachsen“, schnarrte die unangenehme Stimme, die seit meiner Kündigung im Rauschen der westirischen Wellen untergangen war.

Nele hielt kurz inne und schaute mich mit großen Augen an. „Ohne Freja wär’ ich jetzt wahrscheinlich auch ganz woanders. Ich hätte diesen Uni-Job erst gar nicht angenommen“, sagte sie und verschluckte sich ein wenig, als könnte sie selbst kaum glauben, dass ihr das gerade über die Lippen gekommen war. Ich zögerte einen Moment. „Tja, dann wärst du jetzt vielleicht da, wo ich jetzt bin. Yay!“, entgegnete ich kraftlos. Da saßen wir also, die Luft zwischen uns schwer vor lauter Sehnsüchten, die bei der jeweils anderen erfüllt zu sein schienen, und blickten uns ratlos an. Wir brauchten mehr Alkohol. „Aber nicht hier“, rief ich und hielt Nele gerade noch rechtzeitig davon ab, an die Bar zu stiefeln. „Wir gehen tanzen!“

Nele

Nach all den Jahren Beziehung mit Anton wunderte ich mich manchmal, ob ich auf andere Männer überhaupt noch attraktiv wirkte. In festen Händen zu sein, sparte einem natürlich jede Menge Energie. Aber eben auch ziemlich viel Nervenkitzel. Tinder. Tinder war bei einigen meiner Freund*innen gerade mega im Trend. Einmal links wischen. Einmal rechts. Wenn man gematcht war, konnte man sich darüber freuen, dass irgendein Typ das eigene Profilbild mit „würde ich Sex mit haben“ markiert hatte. Geil.

Mein Blick scannte den dunklen Raum nach brauchbarem Männermaterial ab. Die Iren waren schon ganz schick. Bärtig. Witzig. Ein bisschen klein vielleicht. Ich setzte mir eine persönliche Challenge: Einen Typen finden, der mich auf Tinder nach rechts wischen würde. „Diagnose: fuckable.“ Mehr nicht. Ein Spiel. Ok. Go.

Mit neuem Selbstbewusstsein bewegte ich mich über den Dancefloor und ließ den Blick weiter schweifen. Das Licht blitzte hier und da in ein paar interessierte irische Männeraugen. Ich fühlte mich gut. Leicht. Begehrt. Ich begann mit geschlossenen Augen zu tanzen. Als ich die Augen öffnete, stand vor mir ein süßer Ire mit rötlichem Wuschelkopf und grinste mich fragend an. Ich grinste zurück. Perfekt. Rechts wisch. Wir lauerten eine Weile tanzend umeinander herum. Dann legte er seine Hände auf meine Hüfte. Wir bewegten uns jetzt im Einklang. Rechts. Links. Wir rückten noch ein wenig näher. Seine Hand wanderte auf meinen Po. Das fühlte sich ziemlich gut an.

Emma

„WO ZUR HOLLR BIST DU??“, tippte ich aufgebracht. Der vierte Gin Tonic des Abends tat seine Wirkung und ich kniff mein rechtes Auge konzentriert zusammen, um die gefühlt 25. Nachricht an Nele einzutippen. Seit einer Stunde war sie spurlos verschwunden, irgendwo in der zappelnden Menge auf der Tanzfläche. Seitdem zog ich ununterbrochen meine Runden, reckte den Hals und zwängte mich zwischen schwitzenden Karohemdenrücken und klebrigen Frauenoberarmen durch. Es schien praktisch unmöglich, dass ich sie nirgends finden konnte – so groß war der Raum auch wieder nicht. Vor meinem inneren Auge begannen sich Horrorszenarien abzuspielen: Nele mit einem fremden Mann im Taxi, viel zu betrunken, am Ende sogar bewusstlos. Was, wenn ihr jemand etwas ins Getränk gemischt hatte? Nele bei irgendjemandem zu Hause. Nele, die einen Mann küsste, der nicht Anton war. Vielleicht sogar fremdging und damit alles aufs Spiel setzte. Mir wurde schlecht. Das war alles meine Schuld, schließlich hatte ich sie in dieses Loch gezerrt. Verzweifelt stellte ich mich auf die Zehenspitzen und musterte die wippenden Haarscheitel. Keiner davon war blond und kurz und sah nach Nele aus. Ich setzte meine Fersen wieder auf den Boden und schwankte leicht. Mir war schwummrig im Kopf. „Pause. Frische Luft“, dachte ich und stolperte die schmale Treppe des Clubs hinauf in Richtung Ausgang.

Draußen auf dem Bürgersteig atmete ich tief ein. Meine Gedanken überschlugen sich und surrten wild durch meinen Kopf. „Jetzt nur nicht die Nerven verlieren“, dachte ich und holte nochmals Luft. Mit zitternden Händen fingerte ich nach meinem Handy. Wen konnte ich anrufen? Wer konnte helfen? Ich versuchte es einmal mehr bei Nele. Mailbox, schon wieder. Ich legte auf und starrte auf mein Display. Schwankte ein wenig und fing mich mit einem kleinen Schritt zur Seite ab. Die Lösung erschien meinem benebelten Hirn glasklar. „Alexander“, dachte ich. „Ich muss mit Alexander reden.“ Kurzentschlossen tippte ich auf seinen Kontakt und wählte seine Nummer.

„Jaaaa?“, meldete er sich nach dem neunten Klingeln. Ich hatte mit klopfendem Herzen mitgezählt. „Alexander, ähm, hi“, stammelte ich. „Was ist?“, fragte er knapp. Er klang heiser und ich realisierte viel zu langsam, dass ich ihn aufgeweckt hatte. Es war schließlich mitten in der Nacht. „Hör mal, ähm, ich hab‘ ein Problem“, jammerte ich hilflos. „Nele ist hier bei mir in Galway und wir sind feiern. Sie ist verschwunden, ich weiß nicht weiter. “ Mir kamen die Tränen und ich schluchzte dramatisch ins Telefon. Alexander schwieg. „Hallo?“, weinte ich. Er räusperte sich. „Hast du in der Damentoilette nachgesehen?“ – „Ja..“ – „Die Bar abgesucht?“ – „Jaa…“ Alexander räusperte sich wieder, ich konnte sein Unbehagen förmlich in der Magengegend spüren. Im Hintergrund hörte ich eine verschlafene Frauenstimme. „Sorry, Schatz, meine Ex hat ein Problem – weiß auch nicht, warum die da jetzt gerade mich anruft“, murmelte er gedämpft. Seine Worte arbeiteten sich mühsam durch meinen Dämmerzustand und entlarvten mit bitterbösem Lächeln, wie absurd ich mich verhielt. Ich wankte wieder und stützte mich an der Hauswand ab. Sie war bei ihm. Jetzt gerade! Und er nannte sie Schatz! Ohne ein weiteres Wort legte ich auf, setzte mich auf den Bordstein und heulte wie ein Schlosshund.

Nele

„Das ist ok, aber zwischen uns läuft nix, klar? Nur tanzen!“, brüllte ich dem Rotschopf auf Englisch ins Ohr. Er nickte grinsend. Wir wiegten uns noch ein bisschen weiter hin und her. Ich war mittlerweile ganz schön heiß auf den Typ. Unsere Umarmung wurde immer enger, der Druck seiner Hand immer fordernder. Als seine andere Hand zu meinem Busen wanderte und sein Mund meinen suchte, ließ ich bedauernd von ihm ab. „Sorry, Dude!“, rief ich ihm zu und verschwand Richtung Toiletten.

Ich starrte mein Spiegelbild an und versuchte herauszufinden, was ich empfand. Bedauerte ich mein kleines „Fremdtanzen“? Eigentlich nicht. Bedauerte ich, nicht mit dem Typ in die Kiste zu steigen? Eigentlich auch nicht. Ich bedauerte, dass er nicht beim Tanzen hatte bleiben wollen. Mh. Ich strich mir eine schwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht. Attraktiv wohl doch noch. Wie viel Uhr war es überhaupt? Ich fingerte mein Handy aus meiner Tasche. Hups. Fünf verpasste Anrufe von Emma. Einige Whats-App-Nachrichten. Mit schlechtem Gewissen einerseits und einem unerhört verflucht guten Gefühl andererseits suchte ich meine Freundin.

Emma

Ich zitterte und schämte mich. Nicht, weil mich eine Gruppe junger Frauen in schwindelerregend hohen Absätzen und Kleidern, die nur halbherzig Brüste und Po bedeckten, im Vorbeigehen mitleidig musterte. Nicht, weil mir der Türsteher schon dreimal auf die Schulter getippt und mich gebeten hatte, nach Hause zu gehen. Und auch nicht, weil mich Nele inzwischen aufgegabelt und in ihren Schal gewickelt hatte. Ich schämte mich vor mir selbst – dass ich mich so zum Affen gemacht und genau die Rollenklischees erfüllt hatte, über die Nele und ich vor wenigen Stunden noch so arrogant gelacht hatten. Damsel in Distress. Macht einen auf unabhängig und muss am Ende doch den Ritter in der glänzenden Rüstung um Rettung anflehen. Der zu allem Überfluss mit einer neuen holden Maid im Bett liegt.

Ich vergrub mein Gesicht zwischen meinen Knien und stöhnte gequält. Nele strich mir über den Rücken. „Komm‘, wir gehen heim“, sagte sie. Sie versuchte, mitleidig zu wirken, aber ich konnte ihr heimliches Strahlen im Nacken spüren. Sie hatte einen tollen Abend gehabt, während ich sie wie eine Bekloppte gesucht hatte und schließlich nach einem inzwischen schwer nachvollziehbaren Akt der Selbsterniedrigung als besoffenes Häufchen Elend auf der Straße gelandet war. Ich schluckte meinen Ärger hinunter. Ich gönnte es ihr ja. Und es war schließlich nicht ihre Schuld, dass ich mich von meiner längst verflossenen Beziehung nicht lösen konnte. Es reichte. Entschlossen stand ich auf, hielt mich kurz an Neles Schulter fest, wischte mir mit ihrem Schal über die Wangen und winkte nach einem Taxi. „Genug“, dachte ich kopfschüttelnd. „Genug rumgeeiert.“

Wehe es gibt kein Happy End😉