Nele

Im schummrigen Licht quetschte ich mich auf Zehenspitzen an den seitlichen Holzbänken vorbei. Von einigen Seiten warfen mir Frauen mit Perlenohrringen und gesetzte Männer im Anzug irritierte Blicke zu. Ich ignorierte das und hielt Ausschau nach Angelas blonder Mähne. Da vorne! Sie hatte sich unmerklich von ihrem Platz erhoben und winkte mir mit halbhoher Hand aus der dritten Stuhlreihe entgegen. Die alte Aula der Universität war ein geschnitzter Traum aus Holzvertäfelung, unterbrochen nur von einigen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert und erleuchtet von runden Glasschirmen, die ebenso gut noch mit Gas betrieben sein könnten. Ich fühlte mich in meinem „kleinen Schwarzen“ und mit rotem Lippenstift ein wenig unpassend und lächelte entschuldigend, als ich an der großen Handtasche einer Dame im Trenchcoat hängenblieb. Schließlich vorne angekommen, zwängte ich mich noch an einem Herrn mit schnieker silberner Krawatte vorbei, der die Stirn in Falten zog, und ließ mich neben Angela auf den roten Samtstuhl fallen. „Wo ist Frau Gunnich“, raunte ich Angela zu. „Sie kommt erst später zum Empfang, sie hat jetzt noch ein Treffen“, flüsterte Angela zurück.

Ich richtete den Blick auf den Vortragenden hinter dem erhöhten Rednerpult und hatte Mühe, einen Sinn aus seiner Rede zu ziehen. Langsam dämmerte mir, dass das noch niemand „Wichtiges“ war, sondern nur der Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften oder so ähnlich. Ich entspannte mich. Ich hatte noch nichts verpasst und keinen schlechten Eindruck bei Frau Gunnich hinterlassen, da sie ja sogar noch später kommen würde. Wahrscheinlich hatte sie überhaupt keine Lust gehabt, sich die Vorträge anzuhören und absichtlich ihr Treffen auf den Termin gelegt, um eine gute Ausrede zu haben. Je länger ich versuchte, dem schlaksigen Mann auf der Bühne zu lauschen, desto weniger konnte ich es ihr verübeln. Dafür hatte sie ihre Mitarbeiterinnen geschickt; wir würden für sie die Stellung halten, bis es Zeit war, Schnittchen und Schampus zu verzehren.

Ein befreundetes Professorenpaar, Brigitte und Peter Neumann, erhielten heute den Karl-Jaspers-Preis der Universität Heidelberg. Ausschließlich geladene Gäste. Das Programm, das ein rosafarbener Zettel auf meinem leeren Nachbarsitz verriet, war angemessen trocken: Rede zweiter Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Rede Rektor der Universität Heidelberg, Rede Dekan Philosophische Fakultät, Rede Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (aha, da waren wir also), Musikalischer Beitrag Chor des Anglistischen Seminars, Festrede Brigitte und Peter Neumann, Schlussrede, Musikalischer Beitrag Chor des Anglistischen Seminars. Ich hatte tatsächlich nichts verpasst – obwohl ich eine gute halbe Stunde zu spät war. Zum Glück war der Präsident am Ende seiner Lobrede angekommen. „Wir senken den Altersschnitt ja ganz erheblich“, sagte ich über den höflichen Applaus. Angela nickte mir nur vielsagend zu. Sie hatte sich mit schwarzem Jackett und dunkler Bluse ebenfalls ein wenig herausgeputzt.

Durch den Mittelgang schritten etwa zwanzig Chorsängerinnen und –sänger und postierten sich entlang der geschwungenen Holzballustrade neben dem schwarzen Flügel. Sie stimmten ein getragenes Lied an. Die Musik erfüllte den hohen Raum und ließ mich erahnen, wie hier vor hundert, zweihundert Jahren schon akademische Feiern begangen wurden. Ein bisschen war die Aula wie die große Halle in Harry Potter. Ok, keine schwebenden Kerzenleuchter, keine Decke, die den echten Himmel imitierte, und auch keine Haustische voller Zauberschüler*innen. Aber alt und ehrwürdig. Reich an Geschichte. Mein Blick wanderte zur Decke und ich betrachtete mit neuem Interesse, die runden Gemälde. Vier herrschaftlich wirkende Frauenfiguren. Allegorien vermutlich. Ich sah genauer hin. Die mit dem Richtschwert stand vermutlich für Jura. Die Bibel – Theologie. Die Schlange sah aus wie die der Apotheke, also Medizin, dann blieb noch… Philosophie. Genau: Schriftrolle und Globus. Alle Wissenschaften, dargestellt als starke Frauenfiguren. Passend zur Chormusik, die sich zu einem glamourösen Höhepunkt vorgearbeitet hatte, spürte ich ein Hochgefühl in meiner Brust anschwellen. Ich durfte hier dazugehören. In diesen alten Hallen. Vielleicht würde ich ja eines Tages selbst eine Festrede halten. Wir sollten die Wissenschaftswelt keinen alten Herrschaften überlassen. Mein Blick schwenkte rüber zu Angela, die den Chor beobachtete, ein kleines Lächeln auf den Lippen. Wir würden gemeinsam ein neues Kapitel starten.

Der Rest der Veranstaltung war so nüchtern, wie man erwarten konnte. Die Festrede war zwar erstaunlich interessant, aber die Inhalte blieben einfach nicht in meinem Kopf hängen. Ich genoss den zweiten Auftritt des Chors und machte mich dann zusammen mit Angela auf die Suche nach Frau Gunnich, die tatsächlich im Foyer auf uns wartete. Heute ohne ihre Goldrandbrille. „Ah, Frau Nagel und Frau Jakob. Ich habe uns etwas organisiert.“ Sie lächelte verschmitzt und hielt triumphierend eine Flasche Rotwein in die Höhe. „Los, besorgen Sie sich etwas zu essen!“ Sie konnte eine niedliche Art haben, sich um ihre Mitarbeiterinnen zu kümmern. Es gab vorzügliche Schnittchen. Eigentlich waren es kleine Gerichte, kunstvoll auf Löffeln und Schälchen drapiert. Angela und ich versuchten, möglichst viele davon auf unseren Händen zu balancieren, während Frau Gunnich uns beherzt Rotwein eingoss.

Ich hatte immer noch keine Gelegenheit gefunden, mit Frau Gunnich über die freie Stelle zu sprechen. Michael war nur noch etwa vier Wochen da – viel Zeit blieb also nicht mehr. Da er in Karlsruhe wohnte, war er heute Abend nicht gekommen, obwohl Frau Gunnich ihn pflichtschuldig eingeladen hatte. Vielleicht hatte er auch keine Lust gehabt. Wir plauderten höflich und lachten über Frau Gunnichs Scherze. Immer wieder traten graue Eminenzen an uns heran und tauschten ein paar Sätze mit Frau Gunnich. Eine ältere Dame wandte sich anschließend zu uns: „Wundervoll gesungen haben Sie. Ganz toll!“ Sie lächelte und drehte sich zu anderen wichtigen Menschen um. Angela und ich tauschten verdutzte Blicke. Es dauerte einen Moment, bis wir begriffen, dass uns die Frau für Mitglieder des Chors hielt. Tatsächlich war der Chor ganz in Schwarz gekleidet gewesen, fiel mir jetzt auf. Was sollten zwei junge Frauen sonst bei einer solchen Veranstaltung machen? Dasselbe passierte noch zwei weitere Male und Frau Gunnich machte sich einen Spaß daraus, die Leute auf eine falsche Fährte zu locken: „Ja, jaaa! Die beiden sind ganz tolle Musikerinnen!“ Angela und ich ertränkten das aufkeimende Schamgefühl in mehr Rotwein und lachten über Frau Gunnichs Augenzwinkern. Zum Glück war Herr Gunnich nicht anwesend – mit ihm Konversation zu machen, konnte sehr anstrengend sein.

Nach einigen weiteren Gläsern, Frau Gunnich hatte eine zweite Flasche aufgetrieben, war mir schon ganz schwummrig und ich beschloss, demnächst aufzubrechen. Als ich begann, mich bei Frau Gunnich für den Abend zu bedanken, hob sie abwehrend die Hände: „Aber Frau Jakob, ich wollte Ihnen doch noch jemanden vorstellen. Kommen Sie mit!“ Sie lotste mich an älteren Damen im altmodischen Kostüm und Herren mit schlechtsitzenden Anzügen vorbei. Am Sektstand waren zwei junge Frauen damit beschäftigt, leere Gläser in Kisten zu packen. „Frau Roth!“, flötete Frau Gunnich schon von Weitem. Eine dunkelhaarige Frau, etwas jünger als ich, hob den Kopf und lächelte. „Frau Roth, Sie müssen Frau Jakob kennenlernen, meine Assistentin.“ Sie schob uns beide zusammen. „Frau Jakob, das ist Frau Roth. Sie wird ab Juni die Stelle von Herrn Bradley übernehmen.“ Sie strahlte. „Ich bin mir sicher, dass Sie beide sich ganz wunderbar verstehen werden!“

Emma

Ich schickte ab und wischte ein paar Regentropfen von meinem Display. Arme Nele. Sie hatte so viel Energie in diese Assistentenstelle gesteckt. Ein Job, für den sie mit ihren top Noten und all den nutzlosen Praktika, durch die wir uns alle während unserer Bachelorjahre gequält hatten, von Anfang an überqualifiziert gewesen war. Ich fröstelte. Man konnte nicht meinen, dass schon Mitte April und damit eigentlich schönster Frühling hätte sein müssen. Statt sanft wärmender Sonne und milder Seeluft schickte das Meer in unregelmäßigen Abständen Regenschauer und eisige Windböen durch den Ort.

„Emma, bist du wahnsinnig? Was machst du denn da draußen?“ Kate streckte den Kopf durch die Tür ihrer zukünftigen Kunstgalerie und sah mich unter ihrem grauen Lockenschopf verwundert an. „Sorry, eine Freundin hat eine Krise, da musste ich mich schnell melden“, sagte ich und schlüpfte an Kate vorbei wieder nach drinnen. Sie legte mir den Arm um die Schultern und drückte mich kurz: „Ohje, die Ärmste. Dann mach‘ dir erst mal eine Tasse Tee.“ Damit schlang sie sich ihren breiten, orange-rot-gemusterten Schal enger um die Schultern und verschwand wieder im Hinterzimmer, wo sie seit Stunden auf ihre Bilder starrte und darüber nachdachte, wie sie diese in der Galerie anordnen wollte. Ich schmunzelte. Tee war in Irland die Antwort auf alles. Kalte Füße? Have a cup of tea. Schaf gestorben? Have a cup of tea. Lebenskrise? Tea!

Ich ging in die rechte, hintere Nische des großzügigen Raumes, die sich mit ihrer kleinen Kaffeetheke, einem gemütlichen, knallroten Ledersofa und einigen bunt zusammengewürfelten Tischen und Stühlen allmählich zu einem Kunstcafé inmitten des Galeriebetriebs mauserte. Ich knipste den Wasserkocher an und hielt nach meinen beiden Volunteer-Mitstreiter*innen Ausschau. Alicia saß auf einem großzügig ausgelegten Zeitungsteppich am Boden und bemalte ein Tischbein mit grün-gelben Kringeln. Sie hatte vor zwei Wochen spontan eine Leidenschaft fürs Möbel zimmern entwickelt und aus groben Brettern, die sie hinter unserem Cottage gefunden hatte, einen Tisch und zwei Hocker gebaut. Sie alle standen auf nicht ganz gleichlangen Beinen und wackelten ein bisschen, was ihnen dank Alicias liebevoller Bemalung aber niemand übelnehmen konnte. Mit langsamen Pinselstrichen hatte sie jedes Möbelstück ein wenig anders gestaltet. Ein Hocker hatte eine rote Sitzfläche mit gelben Punkten. Der andere sah aus als würden ihm feine Efeuranken an den Beinen hinaufwachsen. Und ihr Tisch bekam eben gerade geringelte Strümpfe. Ich nahm einen Schluck von meinem Tee und lächelte zu ihr hinüber. Sie hatte sich die langen blonden Haare zu einem losen Zopf gebunden. Eine Strähne war entwischt und klebte ihr in einem grünen Farbklecks an der Backe. Sie bemerkte meinen Blick und grinste zurück. Viel gemeinsam hatte ich mit der 21-jährigen Jurastudentin nicht – und doch waren wir irgendwo zwischen Farbeimern und Bodenbelägen so etwas wie Freundinnen geworden.

„Pass‘ doch auf, Ole, Jesus Christ“, dröhnte plötzlich Damiens Bariton durch die Eingangstür. Die beiden wankten gefährlich unter der massiven Holzskulptur eines aufgerichteten und bedrohlich brüllenden Braunbären, einem von Damiens wertvollsten Stücken, wie er mir am Vortag in einer langen Brandrede auf die Bildhauerei erklärt hatte. Ole war Alicias Freund, studierte im normalen Leben Elektrotechnik und hatte sich nach langem Zögern auf ein Urlaubssemester mit seiner Liebsten eingelassen. Zum Dank für seinen Wagemut stolperte er jetzt hilflos über die eigenen Füße und konnte nicht verhindern, dass der hölzerne Bär unsanft gegen den Türrahmen schrammte. Ich stellte meine Tasse ab und eilte den beiden zu Hilfe. Mit vereinten Kräften bugsierten wir das elend schwere Tier kreuz und quer durch den Raum bis sich Damien schließlich davon überzeugen ließ, dass es in der Mitte, wo das Sonnenlicht besonders schön hinfiel, doch am imposantesten wirkte. Während sich Ole ächzend die dünnen Oberarme rieb und im Kampf gegen Damiens letzte Zweifel noch die perfekte Ausrichtung zur Eingangstür an dieser Stelle anpries, vibrierte mein Handy in meiner Hosentasche. Vielleicht Neuigkeiten von Nele, schoss es mir durch den Kopf. Ich überließ Ole seinem Schicksal – schließlich war der Bär nur die erste von insgesamt neun Skulpturen, die in der Galerie ausgestellt werden sollten – und checkte neugierig meine Nachrichten.

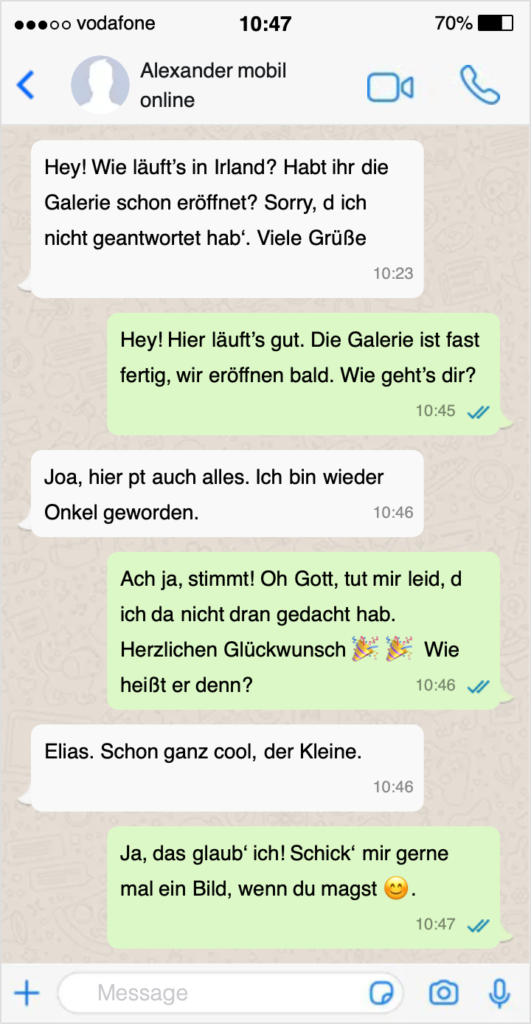

Alexander! Ich runzelte überrascht die Stirn. Ich hatte seit Ewigkeiten nichts von ihm gehört. Mein letzter Kontaktversuch war unbeantwortet geblieben und hatte in einer durchgeheulten Nacht in einem muffigen Stockbett irgendwo in Galway geendet. Und jetzt meldete er sich aus dem Nichts. Einfach so. Verwirrt flüchtete ich ins Hinterzimmer, wo Kate noch immer grübelnd vor ihren großflächigen Aquarellbildern stand, und hoffte auf die Flut an Aufgaben, die ihr bei meinem Anblick üblicherweise aus dem Mund sprudelten. Hauptsache, ich musste mich jetzt nicht mit einer Antwort an Alexander befassen. Oder der Frage, was ihn wohl zu dieser Meldung aus heiterem Himmel bewegt hatte. Ich ließ den Blick über Kates Werke schweifen. Insgeheim war ich ja ein Kunstbanause, konnte mit Malerei überhaupt nichts anfangen (was ich als vermeintlich kulturinteressierte Geisteswissenschaftlerin natürlich nie öffentlich zugegeben hätte), aber Kates Bilder faszinierten mich. Auf großen Leinwänden deutete sie irische Landschaften an, die kargen Berge Connemaras, die dramatischen Küsten Donegals oder die geheimnisvollen Seen in den Tälern von Kerry, und ließ ihre Farben beherzt verschwimmen, sodass die Szenen unwirklich wirkten, fast abstrakt.

„Kann ich dir helfen?“, fragte ich vorsichtig, um sie nicht zu stören. Sie schwieg und beäugte kritisch ein besonders dramatisches Bild, das mich mit seinen steilen Klippen und peitschenden Wellen an mein Foto aus Kilkee erinnerte. „Hmmm“, machte sie schließlich. Mühsam riss sie sich aus ihren Gedanken. „Kannst du mir ein paar große Blätter Papier und einen Bleistift aus unserem Wohnzimmer holen? Ich will ein paar Skizzen machen“, bat sie und strich mit der Hand über den Rand der großen Leinwand.

Noch im Hinterzimmer der Galerie streifte ich meine Sneakers ab und schlüpfte dann durch einen provisorischen Vorhang in den Wohnbereich des Hauses. Kate und Damien hatten einen Großteil ihrer Wohnfläche zugunsten ihrer Galerie geopfert. Die ehemalige Küche mit großzügigem Esszimmer, sowie ein riesiges Wohnzimmer und ein Gästebad waren gewichen und zu einem großen Raum verschmolzen. Einzig eine neu eingezogene Wand teilte das schmale Hinterzimmer ab, das als Lagerraum und Gästetoilette diente. Von dort gelangte man direkt in das neue, winzig kleine Küchenkabuff, in dem meist Damien auf zwei mehr schlecht als recht funktionierenden Herdplatten jeden Abend ein leckeres Menü für uns alle zusammenimprovisierte.

Ich tapste den knarzenden Dielenboden entlang und streifte einen weiteren Vorhang zur Seite, der die paar Quadratmeter Küche vom Wohnzimmer trennte. Für Türen im geschrumpften Wohnbereich hatten Kate und Damien offenbar keine Energie mehr übriggehabt, vielleicht war ihnen auch das Geld ausgegangen. Suchend ließ ich meinen Blick an den deckenhohen Regalen entlang wandern, die unter der Last von Büchern, verstaubten Fotoalben und der beeindruckenden Schallplattensammlung des Künstlerpaars ächzten. Daneben stapelten sich Kisten voller Werkzeug und Malutensilien. Selbst der alte Röhrenfernseher stand auf einem Umzugskarton, der etwas verunsichert schien, ob er dieser Last wirklich standhalten wollte. Der Couchtisch ließ sich unter einem Berg von angefangenen Kohlezeichnungen, die Kate als neue Passion auserkoren hatte, nur erahnen. Hier ein leeres Blatt Papier und einen Bleistift zu finden, schien aussichtslos. Ich seufzte und ließ mich auf die abgewetzte Couch fallen, die etwas uninspiriert mitten im Raum stand und sich mit dem Kistenchaos ein wenig ins Gehege kam. Unsicher zog ich das Handy wieder hervor und öffnete den Chat mit Alexander.

Hey! Schön von dir zu hören…..

Ich stockte. „Schön von dir zu hören“ war eine maßlose Verzerrung der Tatsachen. Sein wochenlanges Schweigen hatte mich herb enttäuscht. Dass ich ihm nach all den Jahren offenbar so schnell so unwichtig geworden war, nagte an meinem Ego.

Ich holte tief Luft und schickte ab. Ungläubig beobachtete ich, wie das Wörtchen „online“ unter Alexanders Namen erschien und er sofort zu schreiben begann. Hatte er etwa auf meine Antwort gewartet?

Ich starrte auf meinen Bildschirm und stellte fest, dass mir Alexanders nüchterner Ton gefehlt hatte. Wieder und wieder las ich unsere kurze Unterhaltung durch, ein paar wenige Sätze, die mich packten und mit aller Macht zurückzerrten. Zurück auf Alexanders berüchtigte Wildledercouch, den Kopf auf seiner Brust, seinen Herzschlag im Ohr. Schließlich gab ich nach und ließ mir seinen Geruch in die Nase steigen, ließ ihn mich anlächeln, wenn er mir nach einem langen Arbeitstag seine berühmten Spaghetti servierte, ließ ihn meinen Nacken kraulen, während wir über den bodenlos schlechten Humor der neunten Staffel How I met your Mother lästerten. Beim Gedanken an diese Momente verzog ich das Gesicht. Mir fehlte diese Vertrautheit. Dieses Gefühl von Sicherheit, wenn man einen Menschen so gut kennt, dass man jede Geste zu deuten weiß, jedes noch so kleine Zucken um die Augen des anderen versteht. Mir fehlte mein altes Leben.

Mit einem energischen Surren spuckte mir mein Handy eine Nachricht von Ciarán aufs Display und hielt mich davon ab, in ein qualvolles Was-wäre-wenn zu versinken.

Da war er, der Gegenentwurf zur spaghettischweren Wildledercouchromantik. Mit Ciarán war alles neu und aufregend. Für ihn war ich die mutigste Frau der Welt, wie ich einfach so meine Zelte abgebrochen hatte und in ein fremdes Land gezogen war. Seine Blicke erzeugten eine schmeichelhafte Version meiner selbst, die ich mir nur allzu gern überzog wie einen weich gefütterten Kapuzenpulli.

Damit rappelte ich mich auf und beschloss, die dezente Mischung aus Heimweh und Liebeskummer, mit der Alexanders Nachrichten noch nachklangen, zu ignorieren. Kate wartete schon viel zu lange auf ihren Stift. Hastig suchte ich den kleinen Esstisch ab, der sich zwischen ein weiteres Schallplattenregal und ein altes Klavier zwängte. Dieses hatte Damiens Großvater angeblich im Jahr 1925 im zwielichtigsten Pub Killarneys erpokert und dem Klang nach zu urteilen seitdem nie wieder gestimmt. Heute diente es vor allem als Abstellfläche für Salate und Nachtisch, die auf dem heillos überfüllten Esstisch jeden Abend aufs Neue keinen Platz mehr fanden. Auch jetzt war die Tischplatte kaum zu sehen. Ich räumte etwa ein Dutzend Ausgaben der Irish Times auf einen Stapel und fand schließlich einen Kuli und einen karierten Din A4-Notizblock. Ich bezweifelte, dass Kate damit ihre Visionen für ihre Ausstellung zu Papier bringen konnte. Trotzdem hakte ich den Stift in der Ringbindung ein und klemmte mir den Block unter den Arm. Während ich mich durch die Vorhänge zur Galerie zurückkämpfte, stellte ich mein Handy auf lautlos. Genug digitale Dramen für heute.